読んでみよう

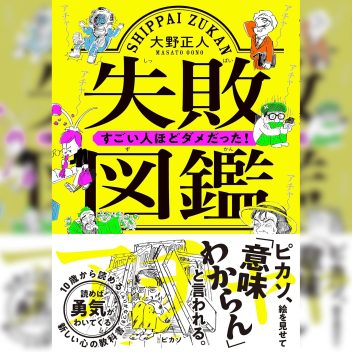

読んでみよう 失敗図鑑 すごい人ほどダメだった!

歴史に名を残す「偉人」たち。 彼らは、成功ばかりではなく、多くの失敗も経験してきました。この「失敗図鑑」には、「えっ、あの人もこんなミスをしていたの?」と驚くようなエピソードが次々に登場し、思わずクスッと笑ってしまう内容もあります。たとえば、世界的な発明をした人が何十回も実験に失敗していたり。偉大な芸術家が最初は全然評価されなかったり。 「成功している人ほど、実はたくさんつまづいている」ということがわかります。ただ失敗談を並べるだけではなく、「どうしてその失敗を乗り越えられたのか」「どんな考え方が大切なのか」もわかりやすく書かれているので、読み終わるころには前向きな気持ちになれるはずです。毎日の生活の中でうまくいかないとき、「自分だけダメなんじゃないか」と落ち込むこともあると思います。 この本は、失敗は“終わり”ではなく“次の一歩”につながる大事な経験なんだと教えてくれています。 気軽に読めて元気が出る一冊なので、ちょっと勇気がほしいときに手に取ってみると、新しい視点が見えてくるかもしれません。