読んでみよう

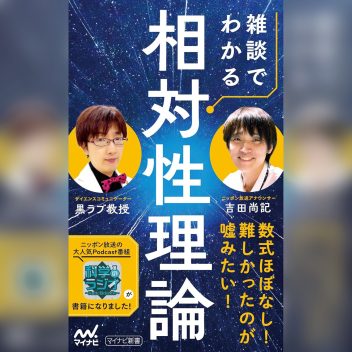

読んでみよう 雑談でわかる相対性理論

サイエンスコミュニケーターの黒ラブ教授と、ニッポン放送アナウンサー吉田尚記さん大人気Podcast番組『科学のラジオ』が書籍になりました!難しいイメージのある相対性理論を、日常的な会話のようにやさしく解説する一冊です。専門用語を極力避け、喫茶店の雑談のような親しみやすい語り口で、時間の遅れや空間のゆがみといった概念を丁寧に説明してくれます。

読んでみよう

読んでみよう  行ってみよう

行ってみよう  考えてみよう

考えてみよう  読んでみよう

読んでみよう  考えてみよう

考えてみよう  考えてみよう

考えてみよう  考えてみよう

考えてみよう  読んでみよう

読んでみよう  考えてみよう

考えてみよう  読んでみよう

読んでみよう